Fotos ohne Teleskop

Hier finden Tipps, wie Sie mit verhältnismäßig einfachen Mitteln Himmelsfotos anfertigen können.

Aufnahmetechnik

Manchmal ergeben sich einfach nette Himmelsanblicke, die man mit geringem Aufwand im Bild festhalten will. Am Tag oder in der Dämmerung sind dies zumeist Phänomene der atmosphärischen Optik. Nachts empfehlen sich unter anderem Aufnahmen mit hellen Gestirnen - dem jungen Mond, Planeten oder auffälligen Sternen.

Anders als in der Deep Sky Fotografie kommt man hier mit verhältnismäßig kurzen Belichtungszeiten aus. Das vereinfacht die Aufnahme sowie die Ausarbeitung der Bilder enorm. Man braucht keine hundert Lightframes und Kalibrierungsaufnahmen. Oft reicht schon eine einzige Belichtung aus.

Vorbereitung lohnt sich

Bestimmte PC-Programme wie Stellarium oder Guide simulieren den Himmelsanblick. Sie nennen die Uhrzeiten der Dämmerung oder die Auf- und Untergangstermine von Gestirnen. Bei Konjunktionen bestimmt deren gegenseitiger Abstand z.B. die Wahl des Kameraobjektivs.Auch Blickrichtung (Azimut) und Höhe der zu fotografierenden Himmelsobjekte verrät die Software. So fällt es leichter, einen Platz mit freiem Blick oder dekorativen Vordergrundobjekten auszuwählen. Mit der Zeit weiß man für verschiedene Blickrichtungen passable, gut erreichbare Lokalitäten. Falls nicht, lohnt eine Recherche mit Google Earth oder der Blick auf eine Landkarte.

Welcher Typ ist hier gefragt?

Vieles, vor allem Erscheinungen am hellen Taghimmel, lassen sich auch mit einer Kompaktkamera festhalten, manches mit dem heißgeliebten Handy: Ich gehe im Folgenden aber von der Verwendung einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR) aus, da sie die wenigsten Einschränkungen auferlegt (und man sie auf Wunsch auch zusätzlich am Teleskop nützen kann). Gebrauchte DSLRs (z.B. aus der Canon EOS-Serie) sind samt Optiken schon für weniger als 200 Euro zu haben.

Ein Dreibein bietet festen Stand

Eine alte Faustregel aus dem Analogzeitalter besagte: Die längstmögliche freihändig "haltbare" Belichtungszeit in Sekunden beträgt 1 dividiert durch die Brennweite in mm. Setzt man ein leichtes Tele mit 135 mm Brennweite auf die Kamera, hielte man verwacklungsfrei also grob 1/125 sec, bei einem Weitwinkel mit 28 mm grob 1/30 sec. Im digitalen Zeitalter mit Crop-Faktor und höheren Vergrößerungen auf PC-Monitor-Format wird man nur einen Bruchteil dieser Belichtungszeiten ruhig halten.Deshalb empfiehlt sich auch für himmlische Schnappschüsse, außer solchen am Taghimmel, ein Stativ. Ich verwende seit den Achtzigerjahren das etwa 2 kg schwere Velbon VEB-3, das mir beste Dienste leistete: Bei Finsternissen trug es sogar 4 Zoll Maksutovs mit gut 1300 mm Brennweite. Das VEB-3 ist aus zweiter Hand mittlerweile für 25 bis 50 Euro zu bekommen.Video-Stative oder Stative mit Wechselplatten erscheinen mir für astronomische Anwendungen nicht stabil genug: Aber das ist vielleicht bloß eine subjektive Wertung - ich kenne schließlich nur einen Bruchteil der einschlägigen Produkte.

Tangentialverstellung - jetzt wird's feinfühlig

Arbeitet man mit Teleobjektiven, ist die Ausrichtung des Stativs oft nicht fein genug. Wie exakt man auch einzustellen versucht, das Tele zeigt immer ein wenig in die falsche Richtung.

Vor Jahrzehnten stieß sich bei einer Second-Hand-Fotomesse in Wien auf die oben abgebildete Tangentialverstellung. Sie wird meines Wissens von Vixen erzeugt.

Bei meinem Exemplar waren die Einstellknöpfe innen angebrochen, weshalb sie nicht mehr rund rotierten. Ich habe sie mit ähnlich großen Knöpfen eines anderen Herstellers ersetzt. Man setzt diese Mechanik zwischen Stativ und Kamera bzw. Teleoptik. Zwei Tangentialtriebe, horizontal und vertikal, erlauben dann das Feintuning um einige Grad. Das erleichtert die präzise Ausrichtung stativgebundener Optiken von größerer Brennweite sehr.Am besten funktionieren solche Zusatzgeräte bei Objekten in niedrigen bis mittleren Himmelshöhen. Richtet man schwere Optiken hingegen auf Himmelsobjekte in Zenitnähe, so liegt der Schwerpunkt der Anordnung fernab der Stativachse. Die etwa 9 cm große Tangentialverstellung verstärkt diesen Effekt leider. Infolge wird die Stativaufstellung anfällig für Erschütterungen.

Stativanschluss an Kamera und Objektiv

Kameras besitzen standardmäßig ein passendes Stativgewinde an der Unterseite. Stärkere Teleobjektive sind deutlich schwerer als das Kameragehäuse und benötigen daher selbst einen Stativanschluss - den man tunlichst verwendet. Ansonsten malträtiert man den Objektivanschluss am Kameragehäuse.

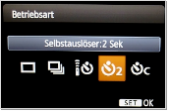

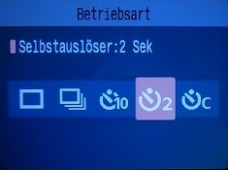

Ausgelöst von Geisterhand

Die Hand am Auslöserknopf sorgt trotz Stativverwendung für Verwackeln. Früher verwendete man Drahtauslöser, um das zu vermeiden - heute gibt es kabelgebundene Fernauslöser bzw. Funkfernauslöser.Steht ein solcher Fernauslöser nicht zu Verfügung, sollte man den Kameravorlauf (oft z.B. 2 oder 10 sec) verwenden. Er ist im Kameramenü aktivierbar.

Schärfe ist gefragt

Der Autofokus versagt bei Himmelsaufnahmen sehr wahrscheinlich.

Man schaltet ihn ab (oft befindet sich ein entsprechender Schalter am Objektiv). Auch der Unendlichkeitsanschlag am Fokussierring des Objektivs (markiert durch eine liegende Acht) ist bestenfalls eine Näherung.

Als Notlösung muss man händisch auf unendlich stellen und die Blende ganz schließen (z.B. Blende 16 oder 22) und sich auf die resultierende "Schärfentiefe" verlassen - was viel Licht kostet.Besser ist, mithilfe des Kameramonitors auf das Objekt zu fokussieren. Da wird man oft digitale Vergrößerungen von z.B. 5x oder 10x nützen. Eine Lesehilfe bzw. Lesebrille hilft dabei. Beim Mond orientiert man sich am Umriss oder Mondmeeren, bei Sternen und Planeten stellt man scharf, in dem man deren Scheibchen möglichst klein und hell erscheinen lässt. Fokussiert wird mit ganz geöffneter Blende. Erst danach stellt man die passende Blende für die Aufnahme ein.

Am sichersten gelingt das Fokussieren von punktförmig abgebildeten Objekten wie hellen Sternen und Planeten mit einer vor dem Objektiv montierten Bahtinov-Maske. Es gibt solche Masken für verschiedene Objektivdurchmesser.

Dank der Maske entstehen drei Strahlen zu beiden Seiten des hellen Objekts.

Kontrolle dank schwenkbarem DisplayMan schaltet die digitale Vergrößerung am Monitor ein und dreht am Scharfeinstellungsring des Objektivs so lange, bis der mittlere Strahl genau in der Mitte zwischen dem oberen und dem unteren ruht. Danach nimmt man die Maske vorsichtig wieder ab.

Doch was tun, wenn das Fotomotiv ganz hoch droben am Himmel steht - und der Kameramonitor somit in eine höchst unbequeme Lage rutscht?Die ideale Lösung sind Kameras mit schwenk- und drehbarem Display. Der Unterschied in der Handhabung ist wirklich enorm, sowohl beim Fokussieren als auch bei der Bildkomposition. Ich würde mir keine Cam mehr ohne dieses Feature zulegen!

Kontrolle via Smartphone

Moderne Kameras lassen sich via BlueTooth mit dem Smartphone verbinden. Der kameraeigene LiveView wird solcherart aufs Handy (oder Tablet) übertragen, das einen größeren und in seiner Lage flexibel neigbaren Monitor besitzt.

Im Google Play Store findet sich die Android-App DSLR Remote Control zur Steuerung der Cam via Handy. Dazu müssen beide Geräte mittels Kabel verbunden sein. Realisiert wird das durch ein passendes USB-Kabel sowie ein OTG-Kabel. Das Handy muss allerdings OTG-fähig sein: Eventuell ist diese Funktion in den Einstellungen erst frei zu schalten. Denn eigentlich ist sie ein Sicherheitsproblem: Böse Menschen könnten damit Daten vom Smartphone absaugen.

Der tückische Neigungswinkel

Man könnte auch an sehr fernen irdischen Lichtern scharfstellen - z.B. am roten Blinklicht ferner Windräder. Dabei ist der vertikele Neigungswinkel des Objektivs nahe null. Jedoch mag sich die Fokussierung wieder verschieben, wenn man danach ein höher am Himmel befindliches Ziel anvisiert. Ursache ist das Gewicht des vorderen Objektivteils, das bei höheren Neigungswinkeln auf die Mechanik drückt und diese verstellt. Bei Spiegelteleobjektiven ist dies z.B. gern der Fall.Bei Zoomobjektiven kann sich auch der eingestellte Zoomfaktor gewichtsbedingt ändern, falls man den Neigungswinkel verstellt. Ob das Fixieren von Fokus bzw. Brennweite mit einem Klebeband hilft, muss man testen. Sicherer ist, gleich aufs himmlische Ziel zu fokussieren und den Neigungswinkel dann beizubehalten.

Objektiv betrachtet

Die meisten einfach festzuhaltenden Motive sind vergleichsweise ausgedehnt. Sie erfordern demnach Weitwinkelobjektive von 18 mm aufwärts. Stehen zwei himmlische Objekte nahe beisammen oder will man den Mond ins Zentrum rücken, nützt man Normalobjektive (Brennweite z.B. 50 mm) oder leichte Teleobjektive (bis etwa 135 mm). Selten braucht es mehr.Bei extrem ausgedehnten Objekten empfiehlt sich ein Fischauge-Objektiv. Eine Alternative dazu wären Panoramaaufnahmen, sofern sich genug irdische Objektive im Bild befinden: Andernfalls wird die Panoramasoftware den Dienst versagen.Jedenfalls sollte man sich zuvor mit dem jeweiligen Bildfeld einer bestimmter Brennweite vertraut machen (hier eine Rechenanleitung). Zoomobjektive sind praktisch, da sie variable Brennweiten und damit wählbar weite Bildfelder bieten.

Ein Yashica-Tele 135 mm mit extrem schmalen Adapterring für Canon-Anschluss.

Um das verbleibende Spiel zu reduzieren, habe ich eine Drahtschlaufe in die Vertiefung zwischen Objektivsockel und Adapterring gezurrt

Vielleicht finden Sie noch alte Objektive anderer Hersteller, die nicht zu Ihrem aktuellen DSLR-Gehäuse passen. Mitunter gibt es einfache Adapter, die solche Optiken verwendbar machen. Diese dürfen freilich nicht "auftragen", sonst kommen Sie bei fernen Objekten nicht mehr in den Fokus. Blendenkopplung oder elektrische Kontakte für den Autofokus sind verzichtbar, da man Blende und Fokus meist sowieso händisch einstellt.

Abgeblendet wird es schärfer

Bei Spiegelteles ist die Blende fix vorgegeben, bei anderen Objektiven hat man die Wahl. Die Abbildungsqualität ist mit ganz geöffneter Blende (z.B. 2 oder 2.8) am schlechtesten. Mit kleineren Blenden - das sind die mit der größeren Zahl wie z.B. 5.6, 8 oder 11 - ergibt sich eine schärfere Abbildung. Mit der allerkleinsten Blende (z.B. 16 oder 22) kann die Abbildungsqualität aufgrund von Beugungseffekten aber wieder sinken.

Diese Beugungseffekte machen helle punktförmig abgebildete Objekte - Planeten, sehr helle Sterne - aber oft auch interessanter.

Das sieht man am Foto links vor allem an der gleißenden Venus.

Als erste Näherung wird man das Objektiv um 2 oder 3 ganze Blendenstufen abblenden (sofern man sich diesen Lichtverlust erlauben kann). Denn mit ganz offener Blende schleicht sich leicht "Koma" ein - so nennt man die Richtung Bildrand weisende Verzerrung, die vor allem helle Lichtquellen zu verunstalten scheint (siehe Foto unten).

Auch die Datei hat ein Format

In der Alltagsfotografie verwenden die meisten Menschen das komprimierte und verlustbehaftete JPEG-Format. Es eignet sich auch für Schnappschüsse am Himmel, aber bitte mit der höchsten Qualitätsstufe (z.B. "L" und "100%").Will man mehr aus Einzelaufnahmen (Lightframes genannt) herausholen oder Kalibrierungsaufnahmen (Darkframes, Flatframes, Biasframes bzw. Dunkelbilder, Weißbilder) berücksichtigen, ist das aus der Deep Sky Fotografie vertraute RAW-Format zu verwenden. Bei meinen Canon-Kameras lautet dessen Dateiendung "cr2".Programme wie das kostenlose Rawtherapee reduzieren dann Hot Pixel, Sensorrauschen oder Vignettierung am Bildfeldrand von Lightframes. Auch zum Stacken mehrerer Lightframes mit Software wie Deep Sky Stacker ist RAW wichtig.Am flexibelsten bleibt man, wenn die Kamera jedes Foto gleich in beiden Formaten auf die Speicherkarte schreibt. Das dauert allerdings ein wenig länger.

Leidige Rauschprobleme

Im Idealfall fotografiert man himmlische Schnappschüsse mit ISO 100. Denn dann ist das Sensor- und Elektronikrauschen am geringsten. Falls das nicht geht, weil man sonst zu lange belichten oder die Blende völlig öffnen müsste, wird man die ISO-Zahl höher schrauben und das resultierende Rauschen in Kauf nehmen.

Das Rauschen nimmt mit der ISO-Zahl, mit der Belichtungsdauer und mit der Kameratemperatur zu.

Daher empfiehlt es sich, wenigstens den Kameramonitor bei Nichtgebrauch abzuschalten.

Falls die Kamera selbst eine Rauschkorrektur anbietet, mag man diese hier einschalten.

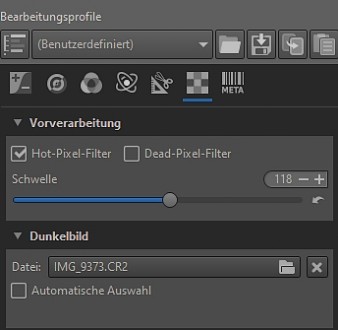

Bei der Canon 550D und der 1000D heißt diese Funktion "Rauschreduktion bei Langzeitbelichtung". Die Kamera erstellt dann ohne Zutun des Fotografen nach jedem Foto ein Dunkelbild mit der selben Temperatur, ISO-Einstellung und Belichtungsdauer. Dieses wird dann abgezogen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!Allerdings braucht die Kamera mit dieser Funktion für jede Belichtung auch doppelt so lange. Sie schaltet sich außerdem erst bei Belichtungszeiten ab 1 Sekunde ein.Wer sich mit Deep Sky Aufnahmen auskennt, kann diese Funktion abschalten und selbst entsprechende Dunkelbilder anfertigen - z.B. mit aufgesetztem Objektivdeckel. Aber Achtung: Je nach Objektivtyp verstellt man beim Aufsetzen des Objektivdeckels leicht den exakten Fokus, weshalb man nach einem Dunkelbild die Scharfeinstellung überprüfen sollte.Ein solches Dunkelbild muss jedesmal wiederholt werden, sobald sich ISO-Einstellung oder Belichtungszeit ändern. Selbst bei konstanten Einstellungen gehört es häufig erneuert, da sich die Kameratemperatur ändert. Das freie Programm RAW-Therapee bringt dieses Dunkelbild in Abzug. Die Funktion ist dort unter RAW / Dunkelbild zu finden.Man sollte nach Möglichkeit nicht eines, sondern gleich mehrere Dunkelbilder mit den selben Einstellungen schießen. In einen gemeinsamen Ordner kopiert, erstellt Rawtherapee dann eine Art Master-Dunkelbild (Automatische Auswahl aktivieren) mit noch geringerem Rauschen.Kopiert man überhaupt alle vorhandenen Dunkelbilder der selben Kamera in einen gemeinsamen Ordner, soll die Software sogar selbst die passendsten heraus picken können - so steht es jedenfalls hier in der online-Dokumentation! Falls das wirklich funktioniert, ließe sich eine ganze, dicke Dunkelbild-Bibliothek anlegen.

Man sollte sich das Ergebnis vorher bei länger belichteten Testaufnahmen anschauen. Überzeugt es nicht, wird man die kamerainterne Rauschunterdrückung vorziehen.In jedem Fall bleibt eine stochastische, zufallsbedingte Rauschkomponente übrig, gegen die auch Dunkelbilder nichts ausrichten. Man kann ihr mit Stacking-Methoden - siehe Deep Sky Fotografie - zu Leibe rücken. Das erfordert allerdings eine Mehrzahl von Objektaufnahmen (Lightframes), die dann mit Programmen wie Deep Sky Stacker (DSS) gleichsam passend übereinander gelegt werden.

Hot Pixel stören

Ein Spezialfall des Kamerarauschens sind die lästigen heißen Pixel.

Die weißen dieser stets leuchtenden Pixel ähneln Sternen und fallen daher nicht gleich als Störer auf.

Die knallroten und tief blauen springen aber sofort ins Auge - siehe das Foto links.

Die oben erwähnten Maßnahmen zur Rauschunterdrückung sollten auch Hot Pixel den Garaus machen.

Hat man ohne Rausch- Unterdrückung fotografiert (bei Belichtungszeiten unter 1s schaltet sie sich ab), bietet die Software RAW-Therapee eine Lösung an.

Sie erkennt auf Wunsch helle Objekte, die exakt 1 Pixel klein sind und eliminiert sie - siehe Foto links. Dazu wählt man unter RAW / Vorverarbeitung den Hot-Pixel-Filter.

Die Sache hat einen Haken:

Bei der Wahl kurzbrennweitiger Optiken werden auch schwache Sternchen bloß in 1-Pixel-Größe abgebildet - und beim Filtereinsatz womöglich mit eliminiert.

Deshalb sucht man mit dem Regler Schwelle einen passablen Kompromiss.

Es gibt übrigens auch tote Pixel am Kamerasensor, die stets ohne Belichtung bleiben. Diese spielen bei den zumeist dunklen astronomischen Aufnahmen keine große Rolle. Man schaltet sie mit dem Dead-Pixel-Filter von Rawtherapee aus.

Vignettierung - das Problem der dunklen Ränder

Viele Objektive belichten die Bildränder weniger stark als die Bildmitte, sie schatten die Ecken gewissermaßen ab.

Das lässt sich mit passender Software halbwegs ausgleichen oder mit den Techniken der Deep Sky Fotografie, wo man entsprechende, helle Kalibrierungsfotos (Flatframes) macht.

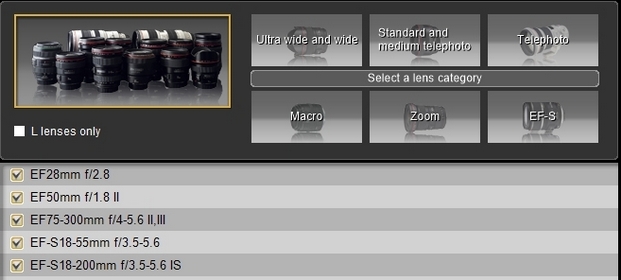

Falls wir mit Orignalobjektiven arbeiten, bietet die Kamera womöglich selbst automatische Korrekturen an.

Bilder links:

Oben ohne, unten mit kamerainterner Vignettierungskorrektur.

Das Ausmaß der Korrektur ist vom aktuellen Objektiv, der gewählten Blende (und laut Canon auch von der ISO-Einstellung) abhängig. Meine Canon 1000D bietet z.B. diese Funktion nicht, die Canon 550D schon. Dort heißt sie "Vignettierungs-Korrektur".Die Objektivdaten werden von Canon bereit gestellt und in meinem Fall mit der Canon EOS Utility 2 ans Gehäuse übertragen (siehe Foto unten). Die Kamera erkennt danach das entsprechende Canon-Originalobjektiv und versucht, der Abschattung entgegen zu steuern. Der Unterschied ist eher subtil.

Übrigens kann auch RAW-Therapee die Vignettierung bekämpfen: Über die Einstellung RAW / Weißbild lässt sich das Bild einer gleichmäßig beleuchteten Fläche in Rechnung stellen. Dieses Weißbild muss mit dem selben Objektiv, derselben Brennweite und der selben Blende geschossen werden. In der Deep Sky Fotografie achtet man hier zusätzlich noch auf die selbe ISO-Einstellung.

Erschütterungen bekämpfen - Spiegelvorauslösung und Live-View

Der beim Belichten hochklappende Spiegel führt zu einem Schwingen der Kamera in vertikaler Richtung. Das kann speziell beim Einsatz von Teleobjektiven zu Bewegungsunschärfe führen. Etliche Kameras bieten deshalb eine Spiegelvorauslösung an.Beim ersten Druck auf den Auslöserknopf klappt der Spiegel hoch und bleibt oben. Beim zweiten Drücken, das man ein oder zwei Sekunden später vornimmt, öffnet sich erst der Verschluss. Nach der Belichtung klappt der Spiegel wieder herunter.

Bei meinen beiden Canon-Kameras 1000D und 550D stellt man die Spiegelvorauslösung im Menü unter den Individualfunktionen ("C.Fn") ein. Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren muss man dann die Tasten "Set" sowie danach die Tasten ^ oder v verwenden.In manchen Situationen - z.B. bei einer Kamerasteuerung durch Timer oder Software - will man die Sequenz aus Spiegelvorauslösung und Auslösung nicht mit zwei, sondern mit einem einzigen Signal starten. Hier finde ich es hilfreich, den Auslöservorlauf zusätzlich zur Spiegelvorauslösung zu aktivieren.

Das Auslösesignal startet dann den Vorlauf (Länge z.B. 2 Sekunden). Erst nach dessen Ablauf startet die Belichtung. Sofern die Belichtungszeit von der Länge des Auslösesignals gesteuert wird, muss man diese Länge um die Vorlaufzeit (also z.B. um 2 Sekunden) erhöhen.

Die während des Vorlaufs hell blinkende orangefarbige LED stört freilich. Alternativ lässt sich der Live-View nutzen, bei dem ebenfalls der Spiegel hochklappt und sich zusätzlich noch der Verschluss öffnet. Nach dem Abklingen der Erschütterungen löst man aus. Nach erfolgter Belichtung klappt der Spiegel kurz hinunter, um dann wieder hochzuklappen.

Leider kommt es so auch zu einem akustischen Geklappere, dessen Sinn mir nicht einleuchtet. Außerdem erhöht die Live-View-Funktion die Kameratemperatur, was sich wiederum in verstärktem Bildrauschen niederschlägt.

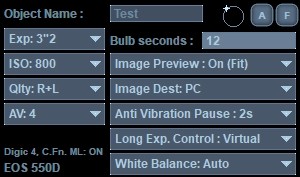

Links:

Die Software APT steuert unter anderem auch die Kamera. Sie kann die Spiegelvorauslösung nutzen ("Anti Vibration Pause" größer 0 s einstellen). Das klappt auch mit den APT-Belichtungsplänen.

Der Himmel allein reicht nicht

Zwei Punkte vor reinem Himmelshintergrund wirken langweilig, da jede Größenrelation fehlt. Man wird deshalb versuchen, auch ein wenig irdische Landschaft (Hügel, Bäume, Felder) ins Bild zu rücken.Je länger die Brennweite und je offener die Blende (kleine Blendenzahlen wie 2, 2.8, 4 etc.), desto ferner müssen solche irdischen Objekte von der Kamera entfernt sein, um gleichzeitig mit den himmlischen Objekten scharf abgebildet zu werden.

Falls Bäume trotz bester Vorbereitung nicht ganz scharf werden - während der sekundenlangen Belichtung hat möglicherweise einfach der Wind die Äste bewegt.

Übrigens macht sich auch die gleichzeitig mit festgehaltene Spiegelung der Himmelsobjekte in einem ruhigen Gewässer gut - siehe Foto links: Die Uferlandschaft wird hier von Mondlicht aufgehellt.

Ein schwarzer Bildhintergrund ist fein, wenn man schwache Sterne festhalten möchte. Die ertrinken nämlich im aufgehellten Dämmerungshimmel. Um mehr Farbe ist Bild zu bringen, kann man andererseits das Blau der späten Dämmerung mit ablichten.

Passt alles ins Bild?

Die Größe des Bildfelds hängt unter anderem von der Brennweite ab. Um einzuschätzen, welche Objektive man zum nächtlichen Ausflug einpackt, sollte man deren Bildfelder kennen - siehe Kenngrößen. Will man die Größe eines Objekts betonen, wird man vergleichsweise wenig Platz um es herum lassen. Will man Enge unterstreichen, sollte man reichlich Raum rundum vorsehen.

Eine Frage des Formats

Bilder im Hochformat lassen sich auf PC-Monitoren schlecht präsentieren, sie werden bei Präsentationen (z.B. auf Facebook-Seiten) mitunter sogar automatisch beschnitten - gelegentlich sind dann die fotografierten Objekte auch weg. Obwohl himmlische Motive manchmal das Hochformat erfordern, sollte man überlegen, ob man das Motiv durch die Verringerung der Objektivbrennweite nicht doch lieber im Querformat erfassen möchte - wie die folgende Aufnahme zeigt.

Die Seiten haben ein Verhältnis

Das Seitenverhältnis lässt sich in der Kamera einstellen. Der APS-C-Sensor besitzt das Seitenverhältnis 3:2. Das entspricht jenem, das die klassischen Kleinbildnegative besaßen (36 x 24 mm). Stellt man ein anderes Format ein, verliert man Sensorpixel. Die bei dieser Einstellung nicht benötigten Pixel werden gleichsam liegen gelassen.Beim Verhältnis 1:1 ignoriert man ordentlich Pixel am linken und rechten Sensorrand. Beim Verhältnis 4:3 geschieht ähnliches, aber in geringerem Ausmaß. Beim gängigen Videoformat 16:9 ist von links bis rechts alles drauf - aber man verliert ein Menge Sensorpixel oben und unten.Will ich eine möglichst weite Himmelsfläche fotografieren, greife ich zum Ultraweitwinkel oder zum Fischaugenobjektiv - und schwöre die Kamera auf das originale Seitenverhältnis meines Sensors ein (3:2). Andererseits würde ich das Bildfeld ja schon während der Belichtung beschneiden.

Wenn es besonders rasch gehen soll ...

Gelegentlich will man möglichst kurze Pausen zwischen den einzelnen Fotos - dem Ende einer Belichtung soll möglichst rasch der Beginn der nächsten folgen: Dann wird man überlegen müssen, einige kamerainterne Funktionen abzuschalten und sich mit jpg-Fotos begnügen.Der schlimmste Zeitfresser ist die automatische Rauschunterdrückung, die ja noch einmal so lang dauert wie die eigentliche Belichtung selbst. Im Sekundenbereich liegen Verzögerungen durch die Spiegelvorauslösung und durchs Schreiben von RAW-Fotos auf die Speicherkarte. Am wenigsten schlägt wohl die Vignettierungsreduktion zu Buche.

Die richtige Belichtungszeit

In der hellen Dämmerung liefert die Programmautomatik ("P") einen ersten Anhaltswert. Bei vielen Kameras kann man trotz "P" noch bewusst unter- oder überbelichten ("AV+/-"), um die Belichtung anzupassen. Idealerweise stellt man aber auf manuell ("M") und probiert dann verschiedene Zeit- bzw. Blendeneinstellungen.Anders als bei der Analogfotografie lässt sich das Ergebnis rasch am Kameradisplay kontrollieren. Man macht dies aber stets anhand des letzten geschossenen Fotos, niemals im Live-View-Modus! Denn der Live-View liefert in puncto Belichtung oft falsche Eindrücke.

Maximale Belichtungszeit: Die Erdrotation stört

Schon nach kurzer Zeit macht sich die Rotation des Sternenhimmels - wie wir seit Kopernikus wissen handelt es sich in Wirklichkeit um die Rotation der Erde - störend bemerkbar. Der Mond wird bei sekundenlanger Belichtung verwaschen abgebildet, Planeten- und Sternpunkte geraten zu kurzen Strichen.Lösungsansätze:1. Man begnügt sich einer entsprechend kurzen Belichtung - siehe hier2. Man stackt mehrere kurz belichtete Aufnahmen - siehe Deep Sky Fotografie3. Man verwendet eine transportable Nachführplattform4. Die Kamera kommt huckepack auf ein entsprechend nachgeführtes Teleskop5. Man fotografiert durch ein entsprechend nachgeführtes Teleskop

Bei besonders lichtschwachen Objekten wie den allermeisten Himmelsnebeln käme man um die Ansätze 3 bzw. 4 und 5 nicht herum: Da würde die Nachführung mittels Plattform oder Teleskop unabdingbar.Um die Sache bei Schnappschüssen fern meiner Balkonsternwarte einfach und den Rucksack leichter zu halten, wähle ich bei nicht so lichtschwachen Objekten meist die Ansätze 1 oder 2: Der Ansatz 1 eignet sich für dynamische Erscheinungen wie Polarlichter oder für gleißende Objekte wie den Mond, der Ansatz 2 für lichtschwächere Objekte wie Sternfelder oder prominentere Kometen.Ich verzichte bei nächtlichen Ausflügen ins Wiener Umland also eher auf die Nachführplattform und setze die Kamera statt dessen direkt aufs Fotostativ.Dann orientiere ich mich an meiner empirsch ermittelten 175er-Faustregel:Maximale Belichtungszeit (s) = 175 / Brennweite (mm)Oft experimentiere ich noch mit kürzeren und längeren Belichtungszeiten, um den besten Kompromiss zwischen erzielter Abbildungshelligkeit und Abbildungsqualität zu finden.

Energiekrisen vermeiden

Es macht definitiv Sinn, mit einem frisch aufgeladenem Akku aufzubrechen. Je kälter die Temperatur, desto rascher verliert der Energiespeicher an Leistung. Daher stecke ich stets auch einen geladenen Ersatzakku ein.

Auf Glühwürmchen ist kein Verlass

Im Dunkeln können selbst einfache Handgriffe herausfordernd sein: Man findet die elektrische Buchse für den Fernauslöser nicht, bekommt das Objektiv nicht gleich aufs Kameragehäuse, sucht zum hundertstenmal den Objektivdeckel, fragt sich, ob man beim Abbau auch nichts im hohen Gras vergessen hat oder stolpert über unebenes Terrain. Da muss die Taschenlampe her!Praktisch ist es, dann trotzdem noch beide Hände frei zu haben. Deshalb ist die Stirnlampe praktischer als etwa die Leuchtfunktion des Smartphones. Die Anpassung des Auges an die Dunkelheit wird vom Kunstlicht nachhaltig gestört. Am besten eignet sich deshalb rotes, nicht allzu helles Licht.

Warme Kleidung von Vorteil

Wem nützt die schönste Himmelserscheinung, wenn er die Beobachtung frierend abbrechen muss? Meist hat man für astronomische Aufnahmen der Wärmeinsel Großstadt zu entfliehen. Am Land ist es kühler. Der Wind nimmt dort ungehindert Anlauf. Nachts fallen die Temperaturen außerdem noch rasch.Somit braucht es warme und windfeste Kleidung. An typische Schwachstellen - bei mir Kopf und Hände - sollte man denken. Trittfeste Schuhe empfehlen sich im dunklen Gelände ebenfalls.

Tau

Bei fallenden Temperaturen wird der Wasserdampf in der Luft wieder flüssig. Er legt sich an kühleren Flächen ab: Speziell am Metallstativ und am Objektiv droht Taubildung. Die Frontlinse beschlägt. Eventuell helfen Wärmepads, ums vordere Objektivende geschlungen und mit einem Gummiring fixiert. Ansonsten belässt man die Optik bis kurz vor dem Einsatz am besten in der wärmeren Kameratasche.