Ein Timer steuert die Kamera

Natürlich kann man jede Aufnahme einzeln starten und nach stetem Blick auf die von der Taschenlampe angestrahlte Stoppuhr beenden. Früher war dies sogar die Regel. Wollte man es ganz dunkel, musste man die Sekunden zählen ("21 - 22 - 23" ...).

Die Kamera wurde dazu auf B (Bulb) gestellt. Der Name Bulb leitet sich von dem birnenförmigen Blasbalg ab, mit dem Fotografen einst den pneumatischen Verschluss von Plattenkameras bei den anfangs langen Belichtungszeiten steuerten: Das Zusammendrücken der Ventilbirne öffnete ihn. Beim Loslassen schloss er sich. Auch heutige Kameras besitzen noch eine Einstellung namens Bulb für Langzeitbelichtungen.

Timeraufnahmen mit der Serienbildfunktion

Sekundenzählen ist Geschichte. Die Canon EOS hat im Programm M (manuell) selbst einen Timer eingebaut, der Belichtungszeiten bis 30 Sekunden realisieren kann. Zusammen mit einem arretierten Kabelauslöser und der Serienbildfunktion der Cam wird dann Aufnahme um Aufnahme geschossen - und zwar stets mit exakt der selben Belichtungszeit.

Die Serie beginnt augenblicklich, ein späterer Start ist nicht möglich. Ebenso lässt sich das Intervall zwischen den einzelnen Auslösungen nicht steuern. Selbst die optionale Spiegelvorauslösung würde die Belichtungsserie vereiteln.

Will man mehr Ruhezeit zwischen den Belichtungen, bleibt daher nur die interne Rauschreduktion. Diese Funktion zieht direkt nach jedem Objektfoto (Lightframe) ein ebenso lang belichtetes Dunkelbild (Darkframe) ab, und zwar noch in der Kamera. Belichtet man 25 Sekunden, folgen die einzelnen Auslösungen dann etwa im 50-Sekunden-Rhythmus. Allerdings setzt die interne Rauschreduktion bei meinen EOS-Cams erst ab 1 Sekunde Belichtungszeit ein.

Ist die interne Rauschreduktion eingeschaltet, sollte man das Anfertigen von Darkframes "per Hand" und deren Abzug per Software unterlassen - obwohl solche Kalibrierungsaufnahmen in der Deep-Sky-Fotografie üblich sind. Sie würden in obigem Fall doppelt abgezogen.

Ein externer Timer

Mehr Spielraum erschließt ein externer Timer, den man anstatt des Kabelauslösers an die DSLR anschließt. Die Knopfbatterie des Timers sollte allerdings überprüft werden - manche Geräte entleeren diese auch bei Nichtbetrieb, weshalb man die Zelle zwischen den Einsätzen besser aus dem Gerät entfernt.

Man stellt im externen Timer die erwünschte Belichtungszeit, ein Intervall zwischen den Aufnahmen und die gewünschte Anzahl der Belichtungen ein. Die Kamera arbeitet dann den Auftrag ab, schießt zum Beispiel 50 Aufnahmen mit jeweils 15 Sekunden Belichtungszeit und 2 Sekunden Pause dazwischen.

Meiner Erfahrung nach meint "Intervall" aber meist nicht die Zeit zwischen dem Ende einer Belichtung und dem Start der nächsten - sondern die Zeit zwischen den Starts aufeinander folgender Belichtungen. Das Intervall darf daher nicht kürzer sein als die Belichtungszeit selbst.

Ein paar zusätzliche Sekunden bei der Intervallfestlegung helfen: Denn einerseits sollen Erschütterungen abklingen, andererseits braucht die Kamera etwas Zeit, um das Bild auf die Speicherkarte zu schreiben - speziell im RAW-Modus.

Manche Fotografen verzichten auf die Erstellung eigener Darkframes und überlassen die Rauschunterdrückung der Kamera selbst. In diesem Fall ist die Cam nach jedem Foto nochmals so lange "Busy" wie die Belichtung gedauert hat. Auch das muss bei der Intervalllänge berücksichtigt werden.

Mit einem besonders langen Intervall lassen sich Zeitrafferaufnahmen gewinnen - etwa wenn man die Bewegung eines Objekts im Laufe der Nacht dokumentieren will.

Um im warmen Zimmer zu wissen, wann die Kamera draußen fertig ist, setze ich mitunter auf einen funkgesteuerten Bildzähler.

Als ich noch analog fotografierte, nutzte ich einen Intervallschalter-Bausatz für die elektrisch auslösbaren Yashica-Modelle FXD und FR. Den Kern bildete natürlich der legendäre Timer-IC NE555. Regelbar waren sowohl Belichtungszeit als auch Aufnahmeintervall

Übrigens verfügen Timer oft auch über die Möglichkeit, eine Vorlaufzeit vor Beginn der Aufnahmeserie einzustellen. Die kann auch mehrere Stunden betragen. Vielleicht will man ja zu Bett gehen, während die Kamera ab 4 Uhr morgens beginnen soll, Sternschnuppen zu einzufangen.

Diesen Meteor fing meine Cam ein, während ich noch im Zimmer weilte

Ein böses Erwachen droht, falls die automatische Kameraabschaltung aktiviert war. Sie legt die Kamera schon während der Vorlaufzeit lahm und verhindert so den späteren Start der Aufnahmeserie. Diese Funktion muss daher deaktiviert sein.

Zur Stromversorgung reicht ein einzelner Kamera-Akku womöglich nicht. Abhilfe schafft ein Batteriegriff, in den zwei volle Akkus gelegt werden. Eine Alternative zum Batteriegriff ist der Akku-Dummy. Der aufs Kameramodell abgestimmte Platzhalter wird anstelle des Akkus in die Cam gesteckt. Ein Kabel verbindet ihn mit einem Netzgerät oder einer anderen passenden Stromquelle. Deren Spannung muss auf die verwendete Kamera abgestimmt sein.

Eventuell könnte auch der Platz auf der Speicherkarte knapp werden, falls sich auf dieser bereits viele Bilder im RAW-Format befinden.

Timeraufnahmen mit Nachführplattformen

Manche elektronische Nachführplattformen wie der Star Adventurer von Sky Watcher steuern auf Wunsch auch die Cam. Dazu werden beide Geräte mit einem Kabel verbunden. Beim Adventurer heißt die entsprechende Buchse Snap; das Verbindungskabel muss 2,5 mm Klinkenstecker an beiden Enden besitzen.

Im Tracker wählbar sind Belichtungszeit (Exp) und das Intervall (Int) zwischen den Belichtungen.

Die Programmierung ist mangels Display nicht intuitiv; sie erfordert einen ausgiebigeren Blick ins Handbuch.

Timeraufnahmen mit externem HDR-Timer

Der hauptsächlichste Nachteil externer Timer (siehe oben): Man darf immer nur eine einzige Belichtungszeit einstellen. Sollen Aufnahmen mit unterschiedlichen Zeiten geschossen werden - wie z.B. bei einer astronomischen Finsternis - muss man die Belichtungszeit vor jedem Foto neu einstellen. Mir ist kein handelsüblicher Timer bekannt, bei dem man im Voraus eine ganze Liste solcher Zeiten definieren könnte.

Als Ausweg bietet sich die Exposure-Bracketingfunktion an, die manche Cams eingebaut haben. Dabei wird, zusätzlich zur eingestellten Belichtungszeit, auch noch mit der halben und der doppelten Zeit fotografiert. So findet man später die ideale Belichtung leichter.

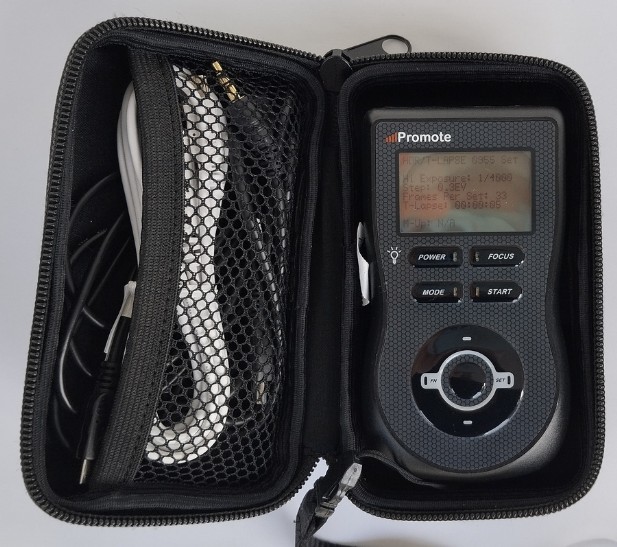

Serien mit noch größerem Umfang werden in der High-Dynamic-Range-Fotografie (HDR) verwendet. Nicht mehr im Handel (aber um z.B. 35 Euro auf Second-Hand-Börsen zu bekommen) ist Promote Control. Das Gerät mit eigenen Batterien fungiert als ein solcher HDR-Timer. Es kann der Cam Belichtungsserien diktieren, die zum Beispiel schrittweise von 1/4000 bis zu 1/2 s reichen.

Die Schritte sind dabei wahlweise 1 EV, 0,7 EV oder 0,3 EV. Letztere Variante ist besonders feinstufig. Anders als bei Magic Lantern (siehe unten) ist eine solche Serie nicht auf 12 verschiedene Belichtungen begrenzt. Bei einer Abstufung von 0,7 EV kam ich beim Test auf 18, bei 0,3 EV sogar auf 32 Stufen pro Serie. Kombiniert man den HDR-Timer mit der Time-Lapse-Funktion, wird eine solche Serie mehrmals durchlaufen.

Damit Promote Control arbeitet, muss man es per USB-Kabel mit der Kamera verbinden. Will man Belichtungszeiten über 30 Sekunden (Einstellung: Bulb) realisieren oder die Spiegelvorauslösung nutzen, braucht es noch eine zweite Verbindung: Das entsprechende Kabel mit einem 2,5 und einem 3,5 mm Klinkenstecker ist zusätzlich anzuschaffen und in den Einstellungen (erreichbar durch gleichzeitiges Drücken der Tasten FN und SET) frei zu schalten.

Timeraufnahmen mit Magic Lantern

Magic Lantern (ML) ist eine von Canon nicht authorisierte Fremd-Firmware für viele EOS-Kameras. Ihre Benutzung erfolgt somit auf eigene Gefahr.

Unter anderem bietet ML die Möglichkeit, die Timer-Funktion mit dem Exposure-Bracketing (12 Stufen) und der Spiegelvorauslösung zu kombinieren.

Die Fremd-Firmware wird einfach auf die Speicherkarte kopiert. Sie funktioniert ohne zusätzliches Kabel, ohne zusätzliche Batterien und ohne zusätzliches Gewicht.

Timeraufnahmen mittels PC oder Notebook

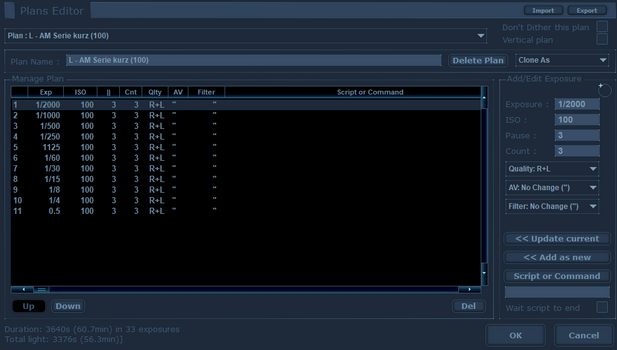

Ist die Cam an PC oder Notebook angeschlossen, übernimmt die Aufnahmesoftware die Belichtungssteuerung - wie z.B. die EOS Utility oder APT. In APT lassen sich komplexe Pläne mit völlig unterschiedlichen Belichtungszeiten und ISO-Einstellungen definieren (siehe Foto). So erhält man den flexibelsten aller Timer.

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Haftung