Dwarf 3 - mein zwergenhaftes Smart Telescope

Innovationen im Teleskopbau scheinen heute vor allem aus Asien zu kommen. Aus dem chinesischen Wuhan stammt z.B. das Dwarf 3. Es ist eine Nachführplattform mit GOTO-Funktion samt eingebauten Kameras.

Das Instrument macht seinem Namen Ehre. Von seiner Dimension her ist es ein fotografisches "Handtaschenfernrohr" und bringt gerade einmal 1,3 kg auf die Waage. Wie jeder Zwerg, besitzt auch das Dwarf 3 zwei Augen - in Form zweier fix verbauter CMOS-Cams für den Tele- und den Weitwinkelbereich.

Der Sensor für die Tele-Optik ist der gleiche wie in meiner Planetenkamera von Zwo Asi (ebenfalls China), entwickelt von der japanischen Firma Sony.

Gesteuert wird dieses Smart Telescope per Smartphone-App. Weil es nach dem Einschalten selbständig eine zuvor erstellte Liste mit Belichtungsaufträgen abarbeiten kann, mag man es vielleicht auch als robotisches Teleskop bezeichnen.

First Light für mein Dwarf 3 im November 2025

Nachdem mir ein Floridsdorfer Astro-Kollege entsprechende Aufnahmen gezeigt hat, legte ich mir im Herbst 2025 ebenfalls dieses Instrument zu - als Ergänzung zu meinem bewährten Meade LX90, das ich mittlerweile ferngesteuert betreibe.

Ich hatte dafür zwei Gründe:

Zum einen wird der Rucksack von Jahr zu Jahr schwerer. Das Dwarf 3 ist leicht genug, um damit auch per Bahn aus der Stadt zu fliehen. Ein Fotostativ und möglichst auch eine Polhöhenwiege gehören ins Fluchtgepäck.

Der sogenannte Affenkopfnebel im Orion

Zum anderen ruht mein Wohnhaus auf keinem Drehteller. Die Balkone blicken unabänderlich Richtung Südsüdwest - und damit übers ganze lichtverdreckte Wien. Die Nordhälfte des Himmels wäre dunkler, entzieht sich aber meinem Teleskop. Auch hier schafft das Dwarf 3 Abhilfe: Es arbeitet draußen vor dem geschlossenen Fenster.

28.11.2025: Das erste Deep Sky Foto von der balkonlosen Nordwand meines Hauses aus: M97

Die Spezifikationen

Standort: Wien 21 und mobilSteuerung: via Smartphone-App DwarflabNachführung: eingebautAufstellungsmodi: wahlweise azimutal oder äquatorialGewicht: 1,3 kg

Tele

Optik: 6-linsigÖffnung: 35 mmBrennweite: 150 mmÖffnungszahl: 4,3Theoretische Auflösung: 3,4"Interne Filter:VIS: 430 bis 650 nmAstro: 430 bis 690 nm (erweiterte Rotempfindlichkeit)Filter Duo-Band: 486 bis 501 plus 656 nm (Emissionen von OIII, H-Beta und H-Alpha)Bildformate: TIFF, FITS, PNG, JPGSensor: Sony IMX678, 3.840 x 2.160 Pixel (Color)Pixelgröße: 2,0 μmBayer-Matrix: RGGBÄquivalentbrennweite: 737 mmCrop-Faktor: 4,9Bildfeld: 2,9 x 1,6° (176' x 99') - über die Mosaikfunktion erweiterbarDithering: automatisch

Weitwinkel

Öffnung: 3,4 mmBrennweite: 6,7 mmÖffnungszahl: 2Theoretische Auflösung: 0,6'Interner Filter: Astro: 430 bis 690 nm (erweiterte Rotempfindlichkeit)Pixelgröße: 2,9 μmÄquivalentbrennweite: 45 mmCrop-Faktor: 6,7Bildfeld: 50° x 30° - über die Panoramafunktion teilweise erweiterbar

Erste Nacht mit dem (damals noch mäßig montierten) Dwarf: Um Trump zu ärgern, stahl ich dem Nordamerika-Nebel bei der Bildbearbeitung die Sterne. Man beachte den Golf von MEXIKO

Zwergen-Netzwerk

Das Gerät baut sein eigenes WLAN-Netz auf, auf das man sein Smartphone mittels Dwarflab-App einschwört. Will sich die Verbindung anfangs nicht aufbauen, startet man sowohl das Dwarf als auch die App neu.Falls es gar nicht klappt, hängt das Smartphone wohl im Haus-WLAN fest: Dann muss man die Netzeinstellungen des Smartphones aufs Zwergennetzwerk umstellen. Verbindungsabbrüche während der Belichtung beeinträchtigen die Arbeit des Dwarf nicht.

Fotostativ ohne oder mit Polhöhenwiege

Das Dwarf 3 kann sowohl azimutal als auch äquatorial betrieben werden.Im azimutalen Modus genügt theoretisch schon das Aufstellen des Geräts auf einer horizontalen Fläche. Besser, man schraubt es auf den waagrecht ausgerichteten Kopf eines Fotostativs. Die Optik dreht sich dann vertikal und horizontal. Dabei sind die Belichtungszeiten begrenzt, weil der Sternenhimmel ja scheinbar um die Himmelsachse rotiert - und nicht rund ums Lot. Außerdem kommt es beim Stacking leichter zu Artefakten.

Astrofotografen bevorzugen daher den äquatorialen Modus. Im Fall des Dwarf neigt man den Stativkopf, bis die Fotoschraube den Himmelspol anpeilt.

Ihr exakter Höhenwinkel entspricht der geografischen Breite des Beobachtungsorts (z.B. Wien: 48°).

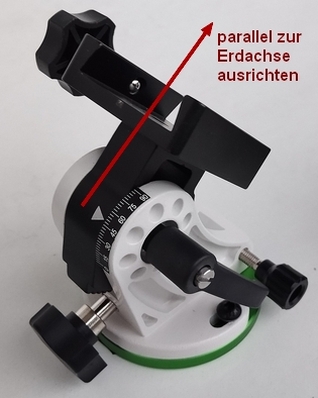

Bequemer ist der Einschub einer sogenannten Polhöhenwiege zwischen dem (nun wieder horizontal ausgerichteten) Stativkopf und dem astronomischem Gerät (Foto links). Durchdachte Wiegen besitzen (grobe) Skalen und erlauben vor allem Feinbewegungen in beiden Achsen.

Die oben gezeigte Wiege wurde ursprünglich wohl für eine Nachführplattform der Firma Skywatcher konzipiert. An der Unterseite braucht sie einen Stativschraubenadapter (1/4 auf 3/4 Zoll), um auf ein vertrautes Fotostativ zu passen. Aber Achtung: Manche Adapter wandern mit der Zeit immer weiter in den Wiegenfuß hinein. Dann gerät die Verbindung zur Stativschraube mit der Zeit immer kürzer und unsicherer.Oben wird ein weiterer Stativschraubenadapter nötig, diesmal von 3/4 auf 1/4 Zoll. Ist dessen Zapfen zu lang, helfen Beilagscheiben mit 1/4 Zoll Innendurchmesser.Kombiniert man eine solche Wiege mit dem Dwarf, muss man an ihrer Höhenskala den Komplementärwinkel einstellen (90 Grad minus geografischer Breite, in Wien also 42°).

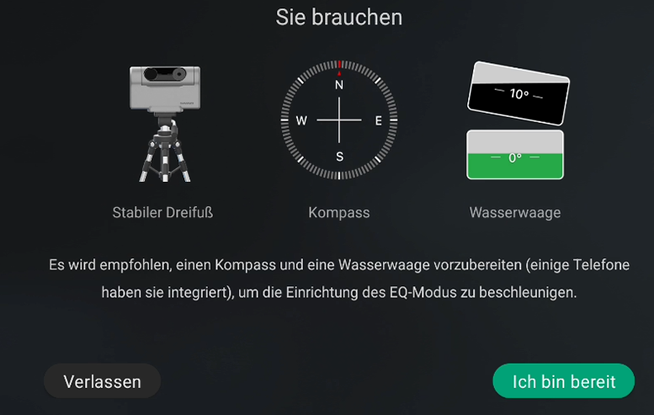

Egal, ob man sich eine solche Wiege anschafft - in jedem Fall mag man den korrekten Neigungswinkel mit einem digitalen Winkelmesser prüfen (auch elektronische Wasserwaage genannt).Die Nordrichtung findet man z.B. mit einem Kompass. Dafür und für die Wasserwaage existieren auch Android-Apps.

Voraussetzung ist letztlich weder das eine noch das andere. Es klappt damit nur rascher. Denn das Dwarf kontrolliert die Genauigkeit der Ausrichtung selbständig am Sternenhimmel, sobald man in den äquatorialen Modus wechselt.Die Dwarf-App gibt dem Anwender dann entsprechende Anweisungen, um die Winkel beider Achsen bis auf 1 Grad genau einzurichten!Man montiert das Dwarf 3 jedenfalls so, dass die Anschlussbuchse im Fuß des Geräts nach Osten zeigt, das Dwarf-Logo nach Süden. Die beiden Punkte auf der Rückseite des Fußes sowie des Gehäuses stehen übereinander im Norden.

Von der Electronically Assisted Astronomy zur Deep-Sky-Fotografie

Das Gerät wurde ursprünglich für die Electronically Assisted Astronomy (EAA) konzipiert: Das Bild baut sich nach und nach live auf dem Smartphone-Display auf.Das interne Speichermedium umfasst 128 GB. Davon verbleiben 104 GB für die Light- und Darkframes, die dort auch unkomprimiert vorliegen.Hier stelle ich meinen gesamten Workflow für Deep Sky Aufnahmen mit dem Dwarf vor - von der Aufnahme bis zum fertigen Bild.

Dateitransfer zum PC oder Notebook bzw. zum Smartphone

Ab Werk im Dwarf gespeichert sind ein paar grundlegende Darkframes sowie je ein Flatframe pro Filter und ein Biasframe für jede der beiden Kameras. Man kann freilich auch selbst passende Kalibrierungsaufnahmen anfertigen.Um die vorgefertigten und die selbst erzeugten Dateien in den Computer zu übertragen, steckt man beiliegendes Kabel in die USB-C Buchse des Rechners. Notebooks sind oft damit ausgestattet, PCs nicht: Dann hilft ein Adapter (USB-C Buchse auf USB-A Stecker).Sofern das Dwarf eingeschaltet ist, meldet es sich am Computer als Laufwerk an.

Bildbearbeitung auf Automatik: Gasnebel östlich von Sadr im Schwan

Ein virtuelles Fotolabor in China

Strom aus unterschiedlichen QuellenIntern übernimmt das Dwarf sogar das Stacken von Deep Sky Fotos und schickt das Summenbild auf Wunsch per Smartphone-App zu Dwarflab, hier nun Stellar Studio genannt. Dieses virtuelle Fotolabor erfordert eine Internetanbindung und liefert eine bemerkenswerte automatische Bildbearbeitung. Dazu gehört vor allem eine wirklich fantastische Rauschreduzierung, wie ich sie selbst kaum hin bekomme.Das Foto oben zeigt ein solch automatisch bearbeitetes Bild. Ich habe bloß noch die Helligkeit der dunkleren Bereiche reduziert und den Kontrast erhöht. Alles in allem ist die Astrofotografie so schon fast zu einfach geworden!

Das Dwarf 3 besitzt einen fest verbauten Akku für etwa drei Stunden Aufnahmebetrieb. Die vergehen bei klarem Himmel rasch. Der Betrieb mit einem passenden Netzgerät funktioniert ebenfalls. Es sollte eine Buchse Typ C besitzen. Mit einem entsprechenden Adapter klappt es aber auch mit einer Typ A Buchse (USB 3.0).

Erste Nacht mit dem (noch mäßig montierten) Dwarf: M27, der Hantelnebel

Deutlichere Unterschiede existieren beim Laden des Akkus: An einer USB 3.0 A Buchse braucht man dafür sehr viel Geduld. Ein Ladegerät mit USB-C Buchse füllt den Akku rascher wieder auf.Außerdem kann man die tatsächliche Betriebsdauer des Dwarf 3 mit einer Powerbank strecken. Das Gerät greift zunächst auf die externe Quelle zu. Bei -2 Grad C schaffte ich Ende Dezember 2025 gut 7 Stunden mit einer 27.000 mAh Powerbank. Erst danach zapfte der Zwerg seine ureigenen Energiereserven an.

Riese und Zwerg. Beide warten hier mit dem selben Sensor (Sony 678MC) auf die Nacht

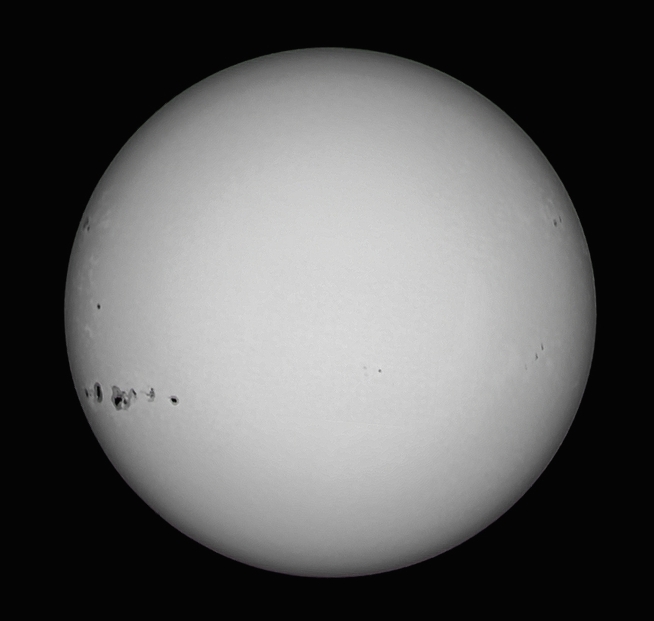

Bei Sonne, Mond und Planeten untermotorisiert

Stellt man nur den Crop-Faktor (4,9) in Rechnung, entsprächen die 150 mm Brennweite des Dwarf im Tele-Modus einem 730 mm Teleobjektiv der SLR-Ära - bzw. einem 460 mm Tele der DSLR-Zeit (APS-C).Die Auflösung der Teleoptik beträgt rechnerisch 3,4", die des Sensors wäre pro Pixel ein wenig feiner. In Summe mangelt es dem Dwarf etwas an Öffnung und an der Brennweite. Fachleute würden von einem undersampling sprechen.Die gewählte Kombination aus Objektiv und Sensor macht Nachführfehler weniger kritisch und verringert überdies das Rauschen. Diese Strategie geht auf Kosten feiner Details, wie sie Sonnenflecken und Mondkrater nun einmal darstellen.Alles in allem lässt sich die originale Aufnahmequalität bei diesen Himmelsobjekten dennoch verbessern - durch das Stacking dutzender bis hunderter Lightframes am Computer und dem Schärfen des Summenbilds. Man verfährt ähnlich wie mit einem Planetenfoto am großen Teleskop.Ein Sonnenfilter für beide Objektive liegt bei (er hilft übrigens auch beim Erstellen der Darkframes). Hier mein detaillierter Workflow für Dwarf-Sonnenfotos.

Die gestackte Sonne am 1.12.2025

Tagsüber ist das Seeing auf meinem Balkon oft grottenschlecht. Vermutlich sorgt die drei Stock hohe weiße Hauswand im Sonnenschein für eine Thermik, die Segelfliegern das Herz höher schlagen ließe. Astronomen nicht. Nachts ist es besser, wie das folgende Mondfoto zeigt. Hier mein detaillierter Workflow für Dwarf-Mondfotos.

Gestackter Mond - die Krater schauen gut aus, die Meere wirken etwas artifiziell

Filter intern und extern

Wahlweise schiebt sich einer von drei internen Filtern in den Strahlengang.Der VIS-Filter (das Kürzel steht für visuell) imitiert in etwa die spektrale Empfindlichkeit des menschlichen Auges oder einer unmodifizierten DSRL. Er öffnet steil im Blauen bei etwa 430 nm. Ab 550 nm beginnt eine langsam stärker werdende Dämpfung. Bei 700 nm ist endgültig Schluss.Der sogenannte Astro-Filter tut es dem VIS-Filter gleich, verzichtet aber auf die erwähnte Dämpfung. Statt dessen lässt er das gesamte Fenster von 430 bis 700 nm sperrangelweit offen. Er ahmt somit das spektrale Verhalten einer astromodifizierten DSLR nach.Besonders interessant ist der Duo-Band-Filter. Er entspricht einem modernen fotografischen UHC-Filter: Dieser sperrt alle Wellenlängen aus. Nur der grüne Bereich um 500 nm (O III plus H-Beta) darf passieren, ebenso der rote um 655 nm (H-Alpha). Die spektralen Öffnungen sind jeweils sehr schmal, messen keine 40 nm.

Vor allem Emissionsnebel (wie der California-Nebel im Bild oben) profitieren vom Duo-Filter, weil solche Deep Sky Objekte in exakt diesen beiden Spektralbereichen leuchten. Entsprechend verliert man bei ihnen kaum Licht, während die künstliche Lichtverschmutzung deutlich reduziert wird.In meinen Beobachtungstipps gehe ich näher darauf ein. Dort erläutere ich unter anderem, wie die Farben von Deep Sky Objekten entstehen und wann sich diese von den Farben der Sterne unterscheiden.Im infraroten Licht arbeitet das Dwarf nicht, obwohl sein Sensor selbst durchaus IR-empfindlich wäre. Doch Linsenkombinationen sind eben nicht im IR korrigiert. Ließe man das Infrarot zu, wäre jeder Stern von einem Halo unfokussierten Lichts umkränzt.Über Zubehörteile aus dem 3D-Drucker mag man nachts zusätzlich die vom Fernrohr bekannten 1,25- oder 2-Zoll-Filter vor die Linsen des Dwarf schrauben - und so z.B. einen externen Optolong Lightpollution Filter oder einen externen S II Filter (672 nm) mit dem internen Astro-Filter kombinieren. Ein Feld für Experimente tut sich auf.

Der Zwerg als Objektivspektrograf

Man kann auch das Spektralgitter SA-100 von StarAnalyser (100 Linien pro Millimeter; Foto links unten) in den 3D-gedruckten Filterhalter schrauben. Das verwandelt den Dwarf in einen Objektivspektrografen.Die Spektren werden dabei arg gestreckt. Deshalb passen Stern und Spektrum nicht gleichzeitig ins Bildfeld des Teleobjektivs: Der nötige Versatz soll etwa 3 Grad betragen. Das erschwert die korrekte Ausrichtung des Instruments, aber auch das nachfolgende Auswerten der Spektren. Ich werde noch ausführlicher damit experimentieren.

Der Leipziger Amateurastronom Uwe Pilz hielt mit dem Dwarf und dem erwähnten Gitter sogar schon die Swan-Banden im Spektrum des Kometen Lemmon fest: Zu sehen hier auf cloudynights.com, USA.

Weiteres Zubehör aus dem 3D-Drucker

Die vorgeschalteten Halter für externe Rundfilter erwähnte ich oben bereits. Findige Personen entlocken ihrem 3D-Drucker aber noch mehr Zubehör, bieten entsprechende Sets z.B. über Ebay an.Interessant ist die kleine Bahtinov-Maske zum Fokussieren; ebenso die innen mit Stoff ausgekleidete Taukappe. Sie hält vor allem Streulicht ab.

Bei Newton-Teleskopen sorgt die Beugung der Lichtstrahlen an der Fangspiegelhalterung für die sogenannten Sternspeichen.

Bei anderen Teleskoptypen mag man sie, falls erwünscht, mit Beugungsmasken vor dem Objektiv erzeugen. Auch diese Masken entstammen hier dem 3D-Drucker.

Sterne und Dark Sky Objekte mit der Dwarf-App finden

Smartphone-App und Firmware des Geräts werden beständig von Dwarflab weiterentwickelt - weshalb einschlägige Youtube-Videos Dritter rasch an Aussagekraft verlieren.

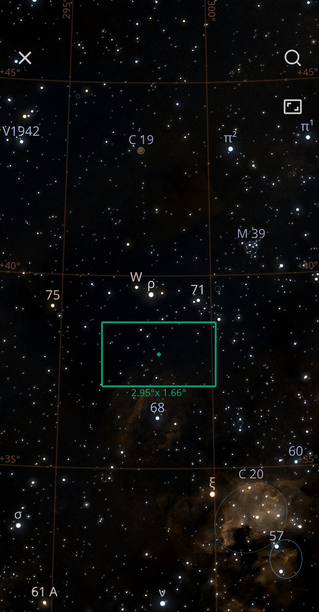

Die Dwarf-App fürs Smartphone ist unverzichtbar. Man benötigt sie u.a., um das Dwarf-Telescope auf abzulichtende Himmelsobjekte auszurichten.

Man wählt diese Objekte aus einer Liste aus oder verwendet den beigefügten Himmelsatlas. Die Angabe der Himmelskoordinaten (RA, De; 2000.0) ist ebenfalls möglich. Das Dwarf 3 steuert das gewünschte Ziel dann per GOTO an.

Alternativ kann man seit Februar 2026 den Himmelsfinder starten (über die Auswahl Deep Sky Fotos). Der präsentiert eine Auswahl von Objekten, die für das Dwarf geometrisch gerade sichtbar sind.

Das ist praktisch, falls das Gerät z.B. auf einem überdachten Balkon steht. Die eventuell zu geringe Helligkeit der Objekte wird nicht berücksichtigt. Dennoch ist die Auswahl eher mager. Der Himmelsfinder hat somit noch Verbesserungspotential.

Parameter per App einstellenSpannender finde ich es, sich im Dwarf-Atlas einen der braunroten Flecken auszusuchen - und diesen probeweise anzusteuern. Denn speziell bei solchen Emissionsnebeln spielt das Dwarf - dank des Duo-Band-Filters - seine Stärken aus.Der Atlas lässt sich übrigens mit dem realen Sternenhimmel "in Deckung" bringen. Dazu richtet man das Smartphone auf eine unverdeckte Himmelsstelle und drückt auf das Kompass-Symbol. So wird rasch klar, welche Objekte in dieser freien Richtung zu fotografieren wären.Außerdem werden über die App die Belichtungsparameter (Zeit, Gain, Anzahl der Fotos) festgelegt und der gewählte Filter (VIS, Astro, Duo-Band) eingeschaltet. Die Autofokus-Funktion arbeitet bei Sternen präzise, kann aber auf Wunsch manuell übersteuert werden.

M97 (nahe Bildmitte) und M108 (r.o.) - von Stellar Studio automatisch gestackt und virtuell bearbeitet. Kontrast und Hintergrundschwärze wurden von mir manuell verstärkt

Rohbilder, Summenbilder und externe Software

Nach dem Transfer der Rohbilder und der Kalibrierungsaufnahmen in den PC ist auch der Einsatz der aus der Deep Sky Fotografie vertrauten PC-Software möglich. Ich verwende den DeepSkyStacker und nehme die weitere Ausarbeitung mit Siril vor.Um rasch gewonnene Fotos von Sonne und Mond zu stacken sowie zu bearbeiten, dienen mir AutoStakkert! und waveSharp.Wer die Mühen des externen Stackens scheut, findet im Aufnahmeverzeichnis auch das von Dwarf bereits gestackte Summenbild - und zwar in zwei unkomprimierten Formaten. Die beiden langen Dateinamen beginnen mit "stacked-..." und enden mit fits bzw. png. Zusätzlich liegt dort auch noch ein komprimiertes "stacked.jpg".Man mag die beiden unkomprimierten Summenbilder auf Wunsch mit Siril oder einer anderen Bildbearbeitungssoftware seines Vertrauens weiter bearbeiten. Wer selbst stackt, hat aber mehr Möglichkeiten.

Tageslichttauglich

Womit ich mich bislang kaum befasst habe: Der Zwerg kann auch irdische Motive fotografieren und filmen. Dazu bietet die Dwarflab-App unter anderem eine Serienbild-, eine Zeitraffer- und eine Panoramafunktion. Ein Trackingmodus verfolgt tagsüber Objekte, z.B. Vögel und andere Tiere. In der Nacht soll das übrigens auch mit sich rasch bewegenden Himmelslichtern klappen.

So geht Kundendienst

Mein erstes Exemplar litt an einem Abbildungsproblem. Helle Sterne sahen aus, als wären sie Suchscheinwerfer - mit einem kurzen, nach links unten weisenden Lichtkegel. Einige Fotos auf dieser Seite halten den Fehler noch fest. Nach kurzem Email-Kontakt mit Dwarflab wurde die Einheit kostenlos von einem DHL-Mitarbeiter abgeholt. Eine Woche später langte ein neues Exemplar bei mir ein.

Literatur und Links

- Dwarflab Kurzvideos (englisch, China)

- Dwarf Manual (englisch, China) - sehr empfehlenswert

- Mein Workflow für Sonnenfotos

- Mein Workflow für Mondfotos

- Mein Workflow für Deep Sky Objekte

Alle Angaben ohne Gewähr!